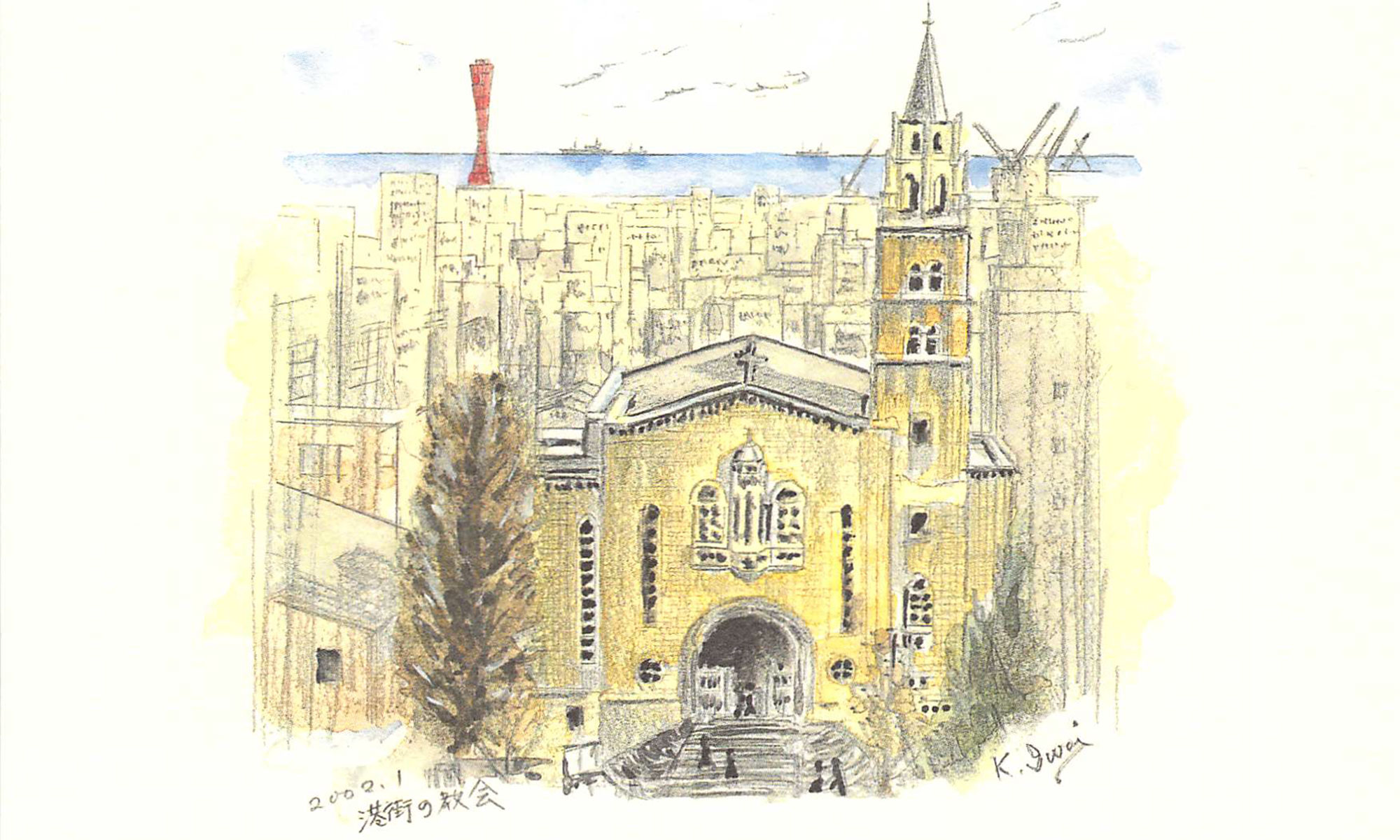

2015.3.15、 明治学院教会(信徒講壇 ⑬)受難節 ④

▶️ 支払いは済んでいる(2010)

(日本基督教団教師、前明治学院教会牧師 -2014.3、健作さん81歳)

マルコ 14:32-42 “ゲツセマネで祈る”

(マタイ 36:36-46、ルカ 22:39-46)

1.画家・渡辺総一氏は抽象的に「ゲツセマネの園での祈り」を描きました。

写実的な小磯良平氏の「ゲツセマネの祈り」とは対照的です。しかし構図はよく似ています。

「地に臥して祈るイエス」「眠れる三人の弟子」「神を象徴する光」「深閑とした風景」。

渡辺さんは、ゲツセマネがオリーブを絞るという意味があるのに重ねて、オリーブの木を三本図案化し、朱色のコップ・ぶどう酒を配し、暗に「贖罪」をテーマにしています。

汗が血の滴るように(ルカ 22:44)

を思わせ、神学的です。小磯さんのイエスは天を仰いで「アッバ(お父さん)」と祈っています。

2.物語の前半のテーマは「弟子たちの無理解」です。

祈りの伴走者であるはずの弟子ペトロ、ヤコブ、ヨハネは「目を覚ましていなさい」との促しにも関わらず眠ってしまいます。

心は燃えても、肉体は弱い。(マルコ 14:38)

何度もイエスに従うと告白をしながら、挫折をするあの古い人格は「シモン(マルコのみ)」と呼ばれています。

イエスの「シモン、眠っているのか。(37節)」との疑問文は叱責を含んでいます。

弟子の無理解はマルコ福音書の一貫したテーマです。

三回にわたる受難予告(マルコ8章以下)を、弟子たちは理解していません。

このゲツセマネでもイエスは三回弟子たちに問いかけます。

御心に適うことが行われますように。(マルコ 14:36)

が究極の祈りであることは言うまでもありません。「祈り」とはこのことなのです。

3.物語の後半はイエスの弟子たちへの「愛と赦し」が示されています。

41節では「眠っている」と事実だけが述べられ、イエスの弟子たちのありのままの姿への受容が示されます。このゲツセマネでのメッセージの1つをここに読み取ることは大いなる慰めです。

ここには十字架の死に向かうイエスの内面の厳しさとは対照的に弟子たちへの赦しと受容が滲み出ています。「心は燃えても、肉体は弱い」と。

4.決定的なのは「もうこれでいい。時が来た。……立て、行こう。(41-42節)」という言葉です。

「もうこれでいい。(ギリシア語で”アペケイ”)」は、元来は商業用語で「支払い済み、勘定は済んでいる」という意味です。

イエスは眠る弟子に「祈りの勘定はもう済んでいる」と語ります。

祈れないことへの執り成しです。

「受難」というテーマでイエスの54枚の連作を描いたのは画家・ジョルジュ・ルオーです。そのイエスは厳しさと慈しみが二重に描かれている作品群です。

「裁き」と「赦し」は二律背反です。しかしイエスの慈しみにはこの二重性が秘められています。

わたしたちはどう祈るべきかを知りませんが、”霊”自らが、言葉に表せないうめきをもって執り成してくださる」(ローマの信徒への手紙 8:26)

とのパウロの言葉を想起させます。弟子は眠りながらもなお「立て、行こう」と十字架の道行きに一緒に行くように招かれています。

ペトロ、あの挫折せる者にもなお招きが、と思うと慰め深い出来事です。

5.讃美歌21-60「どんなに小さい小鳥でも」は菅千代さんの詩です。

彼女とは京都でCS教師を一緒にいたしました。菅隆志牧師夫人として仙台で良い働きをされました。「よい子になれない」。とてもいい言葉だと思っています。

「どんなにちいさいことりでも」(讃美歌21-60番 作詞:菅千代)

「どんなにちいさい ことりでも

かみさまは そだててくださる」って、

イェスさまの おことば。

「なまえもしらない 野のはなも

かみさまは さかせてくださる」って、

イェスさまの おことば。

「よいこになれない わたしでも

かみさまは あいしてくださる」って、

イェスさまの おことば。

ある教会に赴任した時、初めてお会いした方の挨拶がとても印象的でした。

「わたしいい信者じゃあ、ありませんよ。」

でも、言葉とは裏腹に、終始教会の縁の下の力持ち、社会では目立たない「反戦平和」への奉仕を持続なさっておられました。

「支払い済み」の愛を内に秘めた生き方が、右傾化する日本での「キリスト者」の働きです。

◀️ 2015年 礼拝説教

▶️ 信徒講壇⑭ 言葉と主体

▶️ 支払いは済んでいる(2010)