「本のひろば」2007年5月号(キリスト教文書センター)p.14-15 掲載

『聖書と現代社会 − 太田道子と佐藤研を囲んで』

NGO「地に平和」編(新教出版社 2006)

(日本基督教団教師、明治学院教会牧師、健作さん73歳)

「道子さんと研(みがく)さんに魅せられっぱなしで。ぜひ読んでくださいーっ!」。牧会を託されている教会の一人の方から感動をもって手渡されたのが本書。正直、太田道子さんのことは今まで知らなかった。だから本書の編者「NGO『地に平和』」の働きのことも。でも佐藤研さんが以前、拙著「説教集『地の基震い動く時』」を、なぜここまでぬくもりと励ましをもって、と思うほどに紹介・論評してくださった(「本のひろば」2006年2月号)ので、「魅せられる」との気持ちは伝わって来た。

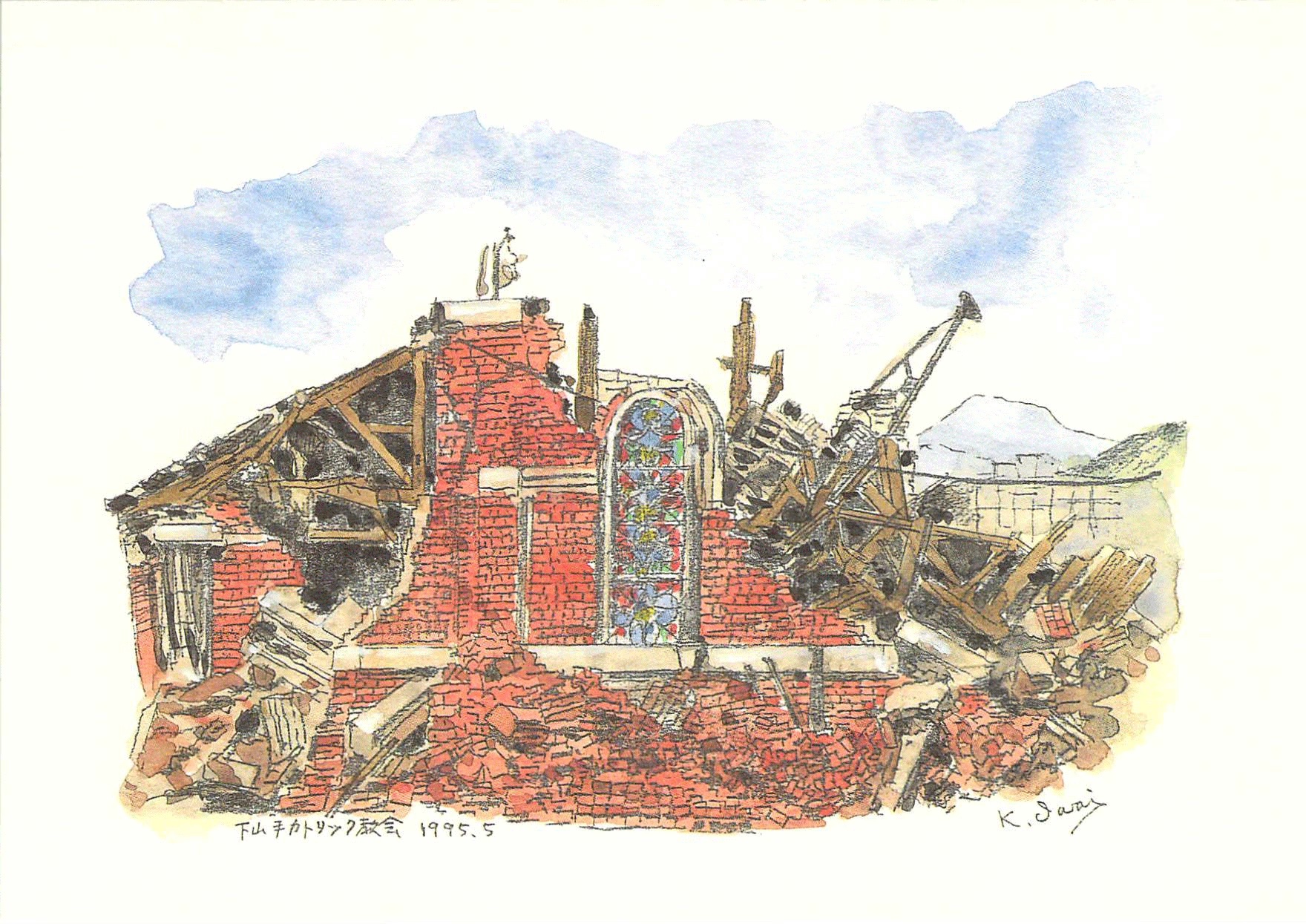

その研さんは、道子さん(1932年生、旧約聖書学徒、古代オリエント史専攻、新共同訳聖書旧約の翻訳・編集者)をこう評している。「太田道子という熾烈な求道者の個性が、純粋な探求心とリアリズム、そして破格の行動力を駆使し、数奇とすらいえる放浪の運命を貫いて求めてきたものから、かけがえのない問題提起と策励をうけるであろう」(あとがき)と。道子さんは今、パレスチナ半分、日本半分の生活を送っておられる。彼女が興した運動体「地に平和」は、苦難のパレスチナで破壊された人権の回復、救援プロジェクトに携わりつつ、平和を構築し、歴史書としての聖書を基礎に据え、現代を理解する広範な勉強会を展開している。

本書の「囲む対談」には8人が参加。すべて「さん」づけであるのはさわやかである。メンバーは1930年代生まれの竹田日出夫教授(日本近・現代文学)も加わっているが、中心は60年代から70年代生まれ。80年代がわずか一人なのに「青年たち」だという。ずっと続いて来たからであろう。

「この対談は……青年たちがぶつかっている社会問題や思想的なテーマ、そしていわゆる『キリスト教』についての疑問などを話し合っています。今回彼らは、自分の研究や仕事・日常生活に大きく影響する問題から幾つかの話題を設定していました。……真理とか超越とか聖性とかは重要なテーマです。……研さんは勿論、私も、人間とは何か、人間の有限・相対性を突破する無限・絶対は如何に直感され思考されるか、主に聖書学によって追及しています。二人はそれぞれ異なる聖書翻訳事業に携わりました。……一般に翻訳とは時と所を超える異文化間相互の伝達・影響、更には、広く人間同志のコミュニケーションの可能性に関わる基本問題なので『地に平和』の会員は深い関心を寄せているのです」(はじめに)と道子さんは本書対談の方向性を示唆する。「メンバー紹介」がそれに続く。本書の出版元、新教出版社代表取締役、発行者である小林望さんもメンバーの一人である。望さんは、研さんが「出版社というものは、こういう方向にという、何かビジョンというのがないといけないですね。」との誘いに、「今の時代にわざわざキリスト教をやってるということの意味は何なのかを真剣に悩んでいる人たちに向かって、悩むのはいいことだと励ませるような本を出したいと思っているんですよね」(p.129)と答える。本書はまさにその証しであろう。けれど筆者のように「わざわざキリスト教を(50年近く)やって悩んでいる」者には、衝撃的出版だと感じられる。何故か。ここには、制度的「教会」とか「神学」とかに対する深い失望感が事も無げに、爆笑を交えて語られているからである。対談は「聖書の読み方」「イエスのメッセージ」「現在の宗教の暴力性(原理主義など)」などのテーマに添って、16のセクションに区切られて進行している。冒頭は聖書の「解かり」方。「私としては制度としてのキリスト教と聖書とを無理にも結び付けようと一生努力してきましたが、最近もう、無理することはないと思ってしまったのです」(道子)とさりげなく始められる。以下は手に取られることを願って割愛する。読み終わって『聖書と現代社会』という書名の重さが僕には堪えた。何故なら、僕が人生を賭けてきた「教会」は、聖書をも現代社会をもそれなりに課題としてきた。だが、それが改めて根底から問われているからである。

(明治学院教会牧師 岩井健作)