1989年12月24日、待降節(アドヴェント)第4主日・クリスマス礼拝

受洗8名、幼児洗礼1名、転入会1名・聖餐式

(夜:クリスマス讃美礼拝)

(牧会31年、神戸教会牧師12年、健作さん56歳)

ルカによる福音書 2:8-20、説教題「逆境に立つ」岩井健作

”羊飼たちは…神をあがめ、またさんびしながら帰って行った”

(ルカによる福音書 2:20、口語訳)

今は亡き、水野源三さんのことを知っている方は多いと思う。

ここに氏の一つの詩がある。

誕生日(水野源三)

一月二日 私がこの世に生を受けてから 四十三年

脳性麻痺になって 床に伏してから 三十三年

キリストの愛に 触れてから 二十九年

この世におられるのは あと何年かな いや何か月かな

水野源三氏は、1937年、長野県埴科郡坂城町(はにしなぐんさかきまち)の生まれ。

1946年、集団赤痢の高熱による脳性麻痺にて首から下と言葉の自由を失う。

1950年、受洗。

1967年〜68年、父受洗、胃がんにて死去。母受洗。

1975年、母、子宮がんにて死去。

1975年〜84年、第1〜第4詩集発行。NHK教育テレビ「いのちのうた 水野源三の世界」放映。

1981年、死去(47歳)

(文献『こんな美しい朝に』いのちのことば社、1989年発行)

水野さんは人の心を包み、慰め、勇気づける数々の詩歌を生み出した。

言葉というものは、その人の主体の真理となっている時、それが文学であれ、論述であれ、力をもつ。

水野さんの冒頭の詩が、不思議と暗くないのは「キリストの愛にふれてから」という一句の醸し出している雰囲気によると思うが、たとえこの一句が表面的に言われていなくとも、詩がもつ力には関係ないだろう。

なぜなら、水野さんの生そのものが宿している「真理の逆説」があるからである。

ルカ2章の「イエス誕生の物語 ー 羊飼への救い主の告知」が訴えているものは、何であろうか。

夜(闇と暗さ)、羊飼い(底辺社会層の人)、飼葉おけ(貧しき日常)、ベツレヘム(寒村)という一見マイナスイメージが、物語の中で、ある種の永遠性、平安、光を宿していることであろう。

時代の常識であるプラスイメージの極度の相対化が、その裏に秘められている。

例えば、マリヤ(女性)が「思いめぐらす(深く思慮を温める)」ことも、羊飼いが「神をあがめる」ことも、そのことを示している。

”しかし、マリヤはこれらの事をことごとく心に留めて、思いめぐらしていた。”(ルカ 2:19、口語訳)

”羊飼たちは、見聞きしたことが何もかも自分たちに語られたとおりであったので、神をあがめ、またさんびしながら帰って行った。”(ルカ 2:20、口語訳)

キルケゴールは、かつて「神が人間の姿をとって、歴史のなかに生まれ、成長し、存在した等々の命題はもちろん、もっとも厳密な意味で逆説である。絶対的逆説である」と言った。(『哲学的断片後書』キルケゴール)

なぜ逆説なのか。

それはイエスという実存者を通しての真理だからであろう。

クリスマスの告知の永遠の課題がそこにはある。

(1989年12月24日 説教要旨 岩井健作)

1989年 説教・週報・等々

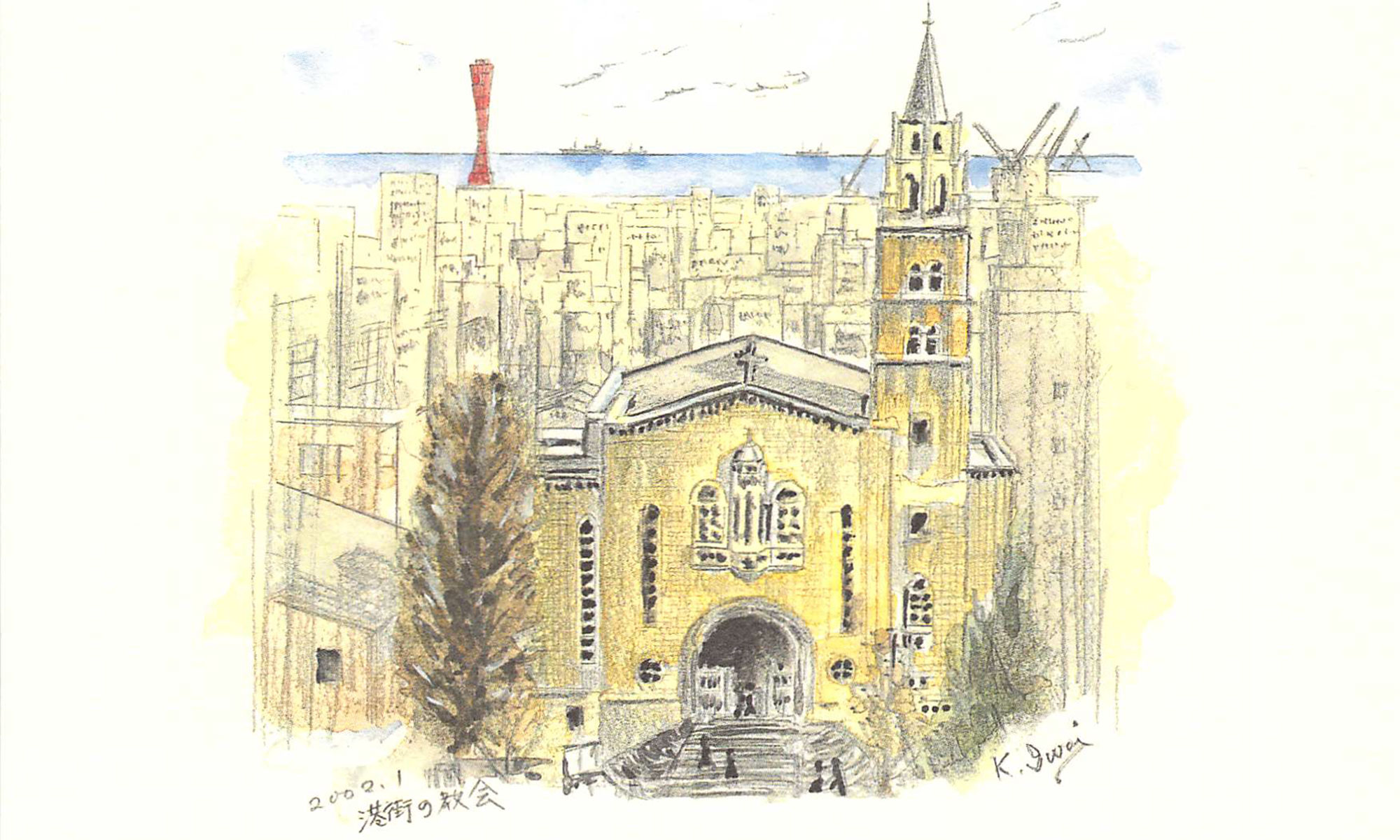

(神戸教会11〜12年目)