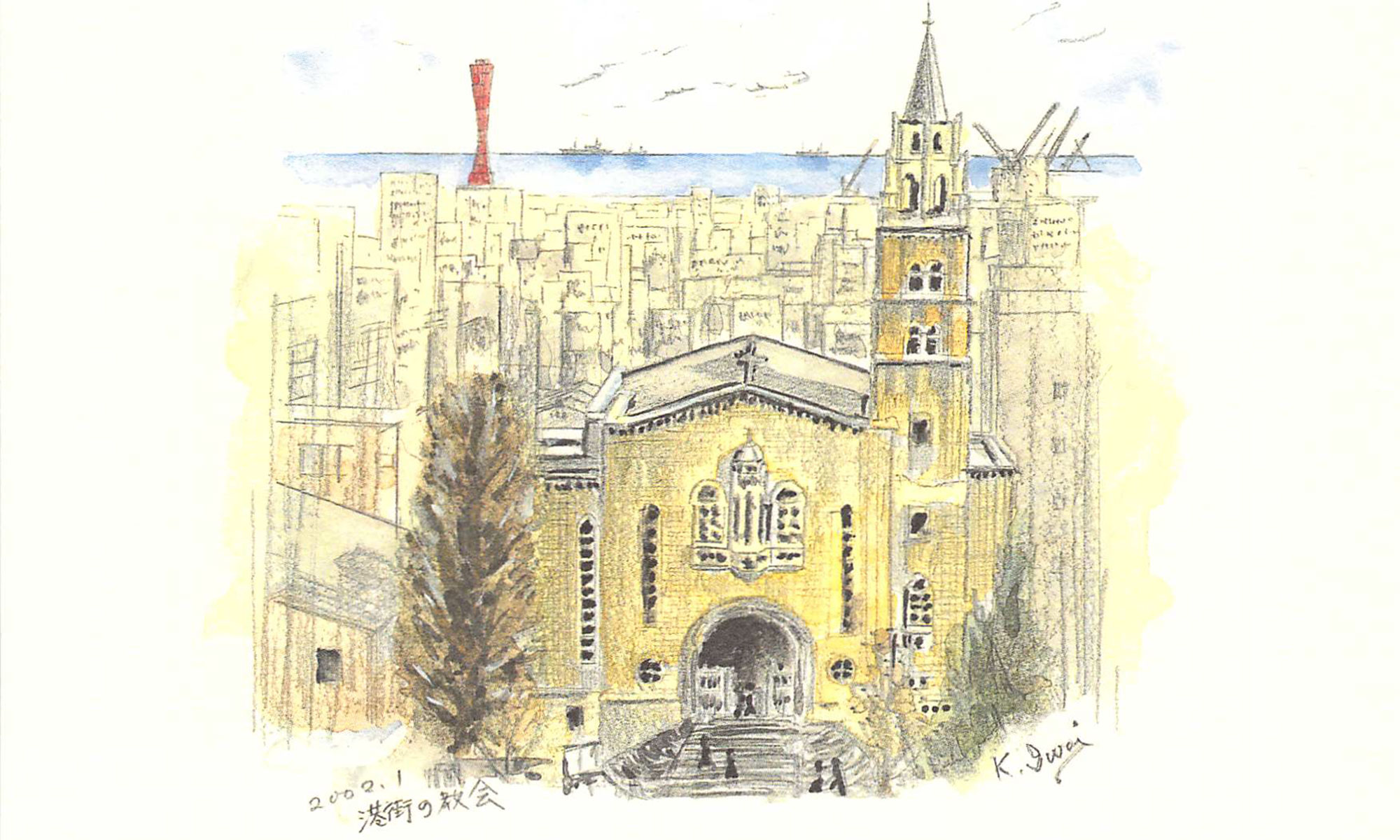

神戸教會々報 No.142 所収、1994.12.25

(健作さん61歳)

主は彼らをその望む港に導かれた。 詩編107:30

「港」という言葉は、さまざまな思いへと私をいざなう。

大晦日の夕べ、たそがれの病室にW兄をお見舞したのはもう十年余り前のことなのに、この言葉と共に記憶が甦る。病勢は進んでおられ、もう呼びかけにも反応のない状態は、ずっと続いたままだった。ベッドの傍らの令嬢もただ看守っておられた。祈りを捧げ、別れぎわに握った手に、気のせいか微かなサインを感じた。離れかかっていた足を戻し、令嬢と共にご本人愛唱の讃美歌を歌った。

「わがたましいを、愛するイェスよ、

波はさかまき、風ふきあれて、

沈むばかりの、この身を守り、

天(あめ)の港に導きたまえ」

(讃美歌273番)

天の港に、と静かにメロディーが流れた時、W兄の目に涙がどっと溢れ一条の筋となって流れた。満ち足りた時であった。

年が明け、しばらくしてW兄は天に召された。あらゆる意味で時には嵐を含む戦いの激しい人生を思うと、港という語感の持つ静けさと豊かさは慰めに満ちたものとして心にしみる。港のイメージは何よりも神の備えたもう魂の故郷なのである。

詩編の詩人はこううたっている。

「主が嵐を静められると、海の波は穏やかになった。こうして彼らは波の静まったのを喜び、主は彼らをその望む港へ導かれた。どうか、彼らが主のいつくしみと、人の子らになされたくすしきみわざとのために、主に感謝するように」(詩編107:30-31)

神戸が港街だということを身の引き締まる思いで覚えるのは、新年元旦の午前零時である。港に停泊している船が一斉に汽笛を鳴らす。遠く近く、長く短く、ブォーッと響く音には、人々の懐かしい漂いがある。いつごろから思いついたのか、それに応えるようにその時刻教会の塔から、讃美歌のチャイムを流すことにしている。

「あめつちこぞりて、かしこみたたえよ」

神戸ではもう教会のチャイムは街の風情になっている。文明は港から入ってくるというが、神戸も例外ではない。神戸にキリスト教を伝えた宣教師たちは、伝道と同時に、プロテスタンティズムという思想と文化をもたらした。

勤勉に働くこと、女性や幼児の教育や人権を重んじること、なによりも個の人格を基礎とした社会形成等々。港街やそこから線でつながる都市では、その思想や文化は日本の近代化のエネルギーとなった。

しかし上からは天皇制をいただく国家理念に抑えこまれ、下からは民衆の習俗に阻まれ、苦戦をしいられてきた。とくに農村や漁村でのキリスト教の、凍て地に種を蒔くような働きの重さは、港街の教会にとって理解を越えるものだとの思いを深くする。

最近、はりま新宮教会から、『宗教と習俗ー異教の神々を支配する(地方)で唯一神を証するとは』という冊子を送っていただいた。一日修養会のレポートである。

「かつて農村伝道の砦の一つを目指して建てられた我々のはりま新宮教会は、未だに、農村地域であった時代の旧習俗との対決を日々迫られている。今回、その『ささやかな』対決の一つとして、神社に対する寄付の問題が持ちあがった。これはやはり遠い昔から尾を引く『旧習俗との対決』であり、地域の中で、仏教・神道とキリスト教が、どういう形で共存し対決するかという大きなテーマに帰結する……」とある。

ここに垣間見られる課題に日常の生活と信仰を真摯に賭けている群れを、かつて牧師・魚住セツ氏は「小さいけど、質の高い教会」と言ったという。

これは、「彼は……ほのぐらい灯心を消すことなく、真実をもって道をしめし」(イザヤ42:3)の言葉と共に光を放つ。港街の教会は山々の間のフロンティアから学ばねばならない。

今、神戸のウォーター・フロントはハーバーランドとして賑わっている。

若いカップルが肩を寄せあってクリスマスを楽しむのは港街の風俗でもある。

教会もこの街ではファッションの一つである。「結婚式なんですけど……」と風のように軽く教会を訪れる。彼らをふわりと包み込んでいく教会になれぬものか、との思いがふとよぎることがある。それは安易に方法をこうじるということではなく、「人間はもっと宗教に対して、目利きになって、あらゆる宗教的経験の一番中心点にある問題点へと、向かっていかなければなりません」と中沢新一氏(宗教学者『宗教入門』マドラ出版 1993)がいうように、心の通路をどう開くか、の課題である。港街の教会ならではの関心でもある。

辻邦生は、随筆『神戸港』で「船から見ると、神戸の町は、……遠く六甲の麓にそって横に長く拡がっている。防波堤が、細く、港の入口に向かって伸び、その内側にも、外海にも、船が玩具のように浮かんでいる」と描写している。

三十余年前とは異なり、そこは今、「関空」への出入口になっている。空港も含めて、港は益々ひろがっている。教会のイメージと務めも共にひろがっている。